Au revoir Soleils noirs

Coup de cœur et clap de fin pour le tableau « La Solitude »

Alexander HARRISON (1853-1930)

La Solitude

Vers 1893, huile sur toile, Paris, musée d’Orsay, acquis en 1893

© Photo : RMN-Grand Palais, musée d’Orsay, Hervé Lewandowski

Œuvrer au musée, c’est avoir la chance de voir s’élargir mon horizon d’exposition en exposition, au gré des découvertes.

Avec Soleils noirs, l’embarquement a eu lieu dès la première lecture de la liste d’œuvres : un tableau m’a littéralement fascinée lorsque j’en ai aperçu le cliché. Depuis, je pense à lui souvent. Ici, je tente de percer le mystère de son éclat de sombre magnétite, ou tout du moins de comprendre ce qu’il me murmure depuis des mois.

Accompagnez-moi ! Je vous emmène dans une rêverie inspirée par le motif de ce tableau intitulé La Solitude. Elle vous promènera parmi les œuvres que ce tableau est venu rappeler à ma mémoire, un peu comme une escadre environnant son navire amiral.

Chaque fois qu’un nom de tableau apparaîtra souligné, vous pourrez cliquer dessus pour aller contempler l’œuvre en question, sur le site du musée auquel elle appartient. Si vous lisez ce texte sur un ordinateur (ce que je vous conseille) et que vous souhaitez que l’image s’ouvre dans une nouvelle fenêtre, maintenez la touche « Ctrl » de votre clavier appuyée au moment où vous cliquez sur le lien.

Les termes de vocabulaire spécifique écrits en gras sont à retrouver dans un glossaire à la fin de l’article.

…

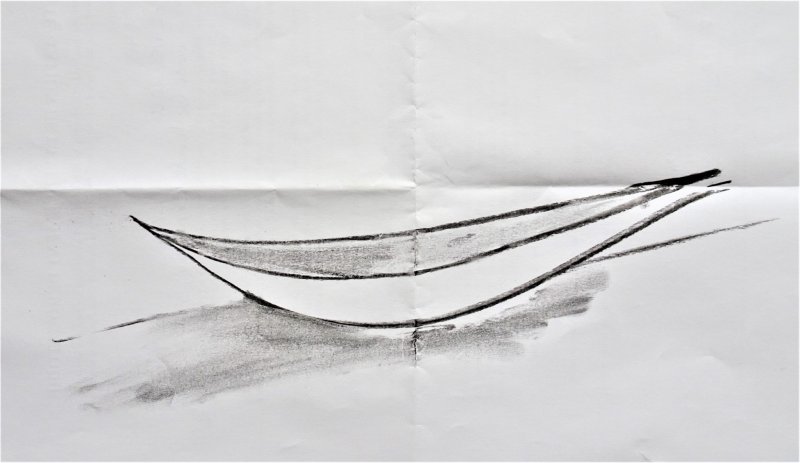

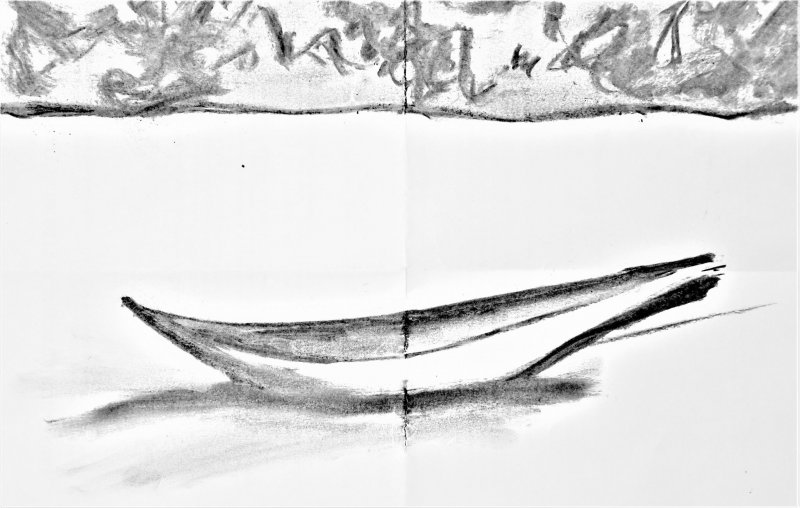

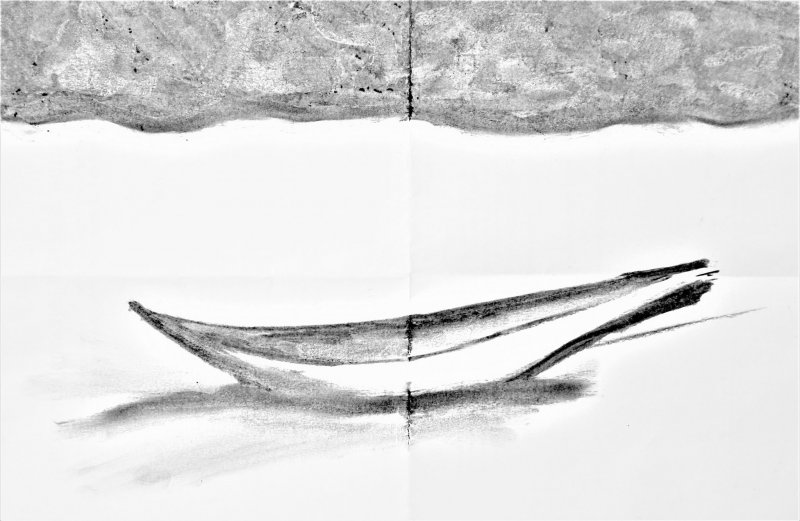

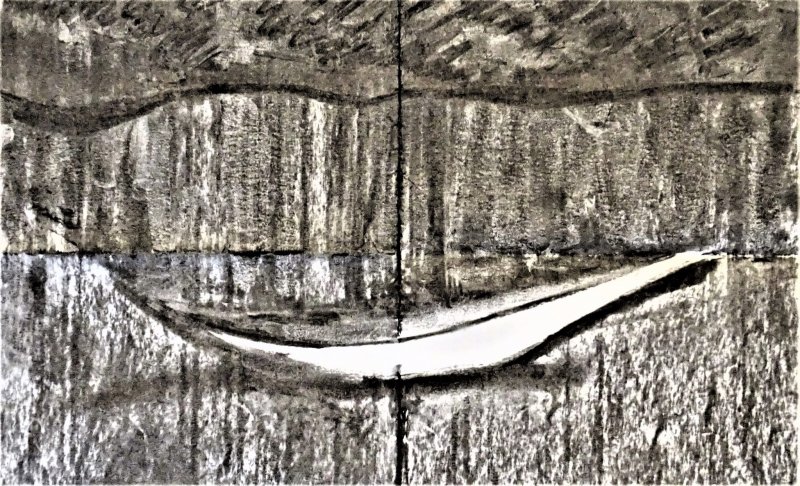

Photo/dessin © Marie Gord

…

Regarder La Solitude en face. Ou plutôt de dos!

Lorsque j’entre dans l’exposition, il se trouve au début, dans une section qui traite des eaux noires, dans une zone doucement éclairée par une lumière chaude. Plus tard, le parcours mène, dans des salles de plus en plus lumineuses, vers les noirs éclatants de l’artiste Pierre Soulages (né en 1919).

Je parviens devant La Solitude : format horizontal, de taille moyenne – un mètre de haut sur un mètre soixante-dix de large, juste l’envergure d’un torse humain aux bras déployés – accroché à hauteur de buste. La surface du tableau est habitée par des teintes sombres. Mais l’œil s’accoutume rapidement à ces teintes et discerne alors des nuances. Noir émeraude. Noir pourpre. Noir bleuté. Vibrations.

Au milieu du tableau, une rame, attirant à elle toute la lumière, caresse doucement la surface d’un lac ou d’un étang. Le regard suit la rame jusqu’aux tolets par lesquels elle se tient appuyée sur le bord d’une barque. Longeant le bord de la barque, mes yeux parviennent à la proue. Là, un personnage, debout, de dos, semble s’étirer, les coudes levés et les mains calées à l’arrière de la tête. La pose, ainsi qu’une nudité complète, suggèrent la quiétude absolue d’un être se pensant totalement seul.

Profondeur des eaux noires…

Mes yeux dessillés perçoivent alors une ligne qui traverse tout le tableau à l’horizontal, passant au niveau du menton du personnage : sans doute la rive de l’étang, un faux horizon placé aux trois quarts de la hauteur du tableau, de sorte que les eaux opaques en occupent presque toute la surface. La noirceur de cette étendue liquide me fait penser à la splendeur des lochs écossais, où la tourbe du fond transparaît à travers les flots, infusant jusqu’à la surface une surprenante couleur ébène aux reflets dorés. Je me remémore aussi les eaux boueuses des bassins dans certains jardins japonais. De prodigieux miroirs.

Au-dessus de la ligne dessinée par le rivage, la même gamme de couleurs se déploie. À peine plus claire, à peine plus verte, travaillée de manière moins lisse, moins diffuse. Ce taillis touffu laisse chichement apercevoir deux ou trois percées bleues, rapidement coupées par le cadre, comme si ces échappées minuscules risquaient de trahir un secret, un indice de l’identité du lieu ou une légère brise révélant la sortie du labyrinthe. La végétation, orfévrée, est pourvue de lourdes teintes merveilleusement luxuriantes. Dense, d’une touche inégale, ce fouillis arbustif se confond avec les parois d’une grotte dont la voûte, matrice minérale, viendrait former un berceau protecteur au-dessus du personnage, aussi inconscient de mon regard qui le fixe qu’une biche guettée par le chasseur. Serait-ce une nymphe, une jeune divinité des bois, Diane, Artémis peut-être ?

Homme ? Femme ? Fluide ?

Dans certains textes évoquant le tableau, la figure est décrite comme féminine. Difficile d’en juger réellement, la silhouette me semble plutôt androgyne : chacun peut la voir comme il le désire. De la même manière, certains écrivent que la scène se déroule par un automne ensoleillé, d’autres par une nuit baignée de lumière lunaire. À l’image du miroir d’eau qui occupe les trois quarts de sa surface, cette toile semble nous renvoyer nos propres pensées et fantaisies : assez sobre pour ne pas les troubler, assez mystérieuse pour les retenir.

…

…

Barque versus canoë

Je crois que c’est cette sobriété qui m’a médusée. Oui, comme la Gorgone face au miroir tendu par Persée, sa vue m’a pétrifiée. Je ne connais aucun tableau semblable à celui-ci. En le regardant, je suis capable de deviner l’époque à laquelle il a été peint – fin du 19e siècle – mais bien que fleurant bon le symbolisme, il n’a à mon sens pas d’équivalent. Ni dans son époque, ni dans l’œuvre de son peintre. Lorsque je le contemple, je songe plutôt à un artiste contemporain, célèbre pour ses peintures de barques (ou plutôt de canoës) à l’ambiance onirique et inquiétante : Peter Doig (né en 1959), peintre d’origine écossaise, et son tableau intitulé 100 years ago (2001). Ce qui signifie « Il y a cent ans »… De solitude sans doute !

Unique en son genre

Peter Doig laisse lui aussi une large part à l’imagination du spectateur : ses œuvres jouent avec ses souvenirs mais aussi avec les nôtres. Elles semblent proches et loin de nous à la fois, dans le temps comme dans le mode de représentation. Cependant, si 100 years ago compte un certain nombre de points communs avec La Solitude –le motif d’une embarcation, une ligne d’horizon coupant le tableau aux trois quarts, un navigateur solitaire, une ambiance étrange – il en est également très différent : les couleurs sont vives, l’espace autour du canoë à peu près vide, le lieu reconnaissable (Trinidad), l’atmosphère angoissante. La teinte sombre qui noie La Solitude, l’écrin d’eaux noires et de fourrés sur lesquels ressortent la barque et sa rame dorée en sont incroyablement distincts. Singuliers.

…

…

Le moment biographique

Le moment est sans nul doute venu de vous toucher quelques mots de l’auteur de notre tableau, Thomas Alexander Harrison (1853-1930). Né à Philadelphie, son don l’entraîna d’abord sur les bords du Pacifique, pour une mission cartographique, au sein du Coast and Geodetic Survey américain. Puis, charmé par les sirènes parisiennes, il franchit l’océan et acquit ses galons de peintre au côté d’artistes français en vue, comme Jean-Léon Gérôme (1824-1904) et Jules Bastien-Lepage (1848-1884).

Harrison mena, semble-t-il, très bien sa barque. Certains de ses tableaux furent acquis par l’État français, distinction assurant à l’intéressé reconnaissance et tranquillité financière. Ainsi La Solitude a-t-elle godillé dans les collections publiques jusqu’à accoster en gare d’Orsay : elle appartient maintenant au musée du même nom. Sa réputation se nourrissant de l’air du large – il était apprécié pour ses paysages marins – Harrison passa beaucoup de temps dans les environs de Pont-Aven, en Bretagne ; il est identifié comme un membre ou un proche de sa fameuse École. Fameuse pour des noms comme Gauguin (1848-1903), Bernard (1868-1941), Denis (1870-1943) ou Sérusier (1864-1927).

Les aventuriers de la barque perdue

De noms célèbres, il y a foison dans sa biographie. L’un se détache toutefois, celui de l’écrivain Marcel Proust (1871-1922), rencontré en Bretagne quelques années après avoir peint La Solitude et devenu un ami fidèle. Harrison semble avoir fortement impressionné Proust qui se servit de son caractère (parmi d’autres) pour forger le personnage du peintre Elstir dans À la Recherche du temps perdu. La Recherche fourmille de descriptions de paysages et s’interroge beaucoup sur les intrications entre paysage et mémoire : on comprend facilement ce qui peut avoir rapproché les deux hommes.

Pour un peintre de paysage, la question de la mémoire, du souvenir, est essentielle, en particulier à une époque où l’on se met à peindre « sur le motif », c’est-à-dire en plein-air, après des siècles à exercer en atelier d’après des croquis et des souvenirs. Harrison semble avoir nagé entre deux eaux, connu pour travailler sur le motif mais réalisant certaines de ses œuvres de mémoire… Cette hésitation est intéressante dans un contexte où impressionnistes et symbolistes ne sont pas toujours les plus grands amis du monde. Je rigole toujours lorsque je me rappelle la sortie du peintre Odilon Redon (1840-1916), moquant : « Le bateau impressionniste trop bas de plafond ». Et de bateaux, il est vrai que les tableaux impressionnistes ne manquent pas, à commencer par Impression, soleil levant (1872).

L’essence de l’Art

Pour les symbolistes, capter les variations infimes de la lumière ou les scènes communes du monde moderne n’est pas suffisant. Un artiste est, pour eux, une sorte de prophète, capable de voir au-delà de la réalité et de dépeindre cet au-delà métaphysique. En 1882, le philosophe allemand, Friedrich Nietzsche, avait clamé : « Gott ist tot » (« Dieu est mort »). Certains symbolistes avaient visiblement décidé, en toute modestie et suivant la consigne de Nietzsche, de s’en faire les dignes successeurs. Ceci impliquait de ne pas être inféodé à une représentation littérale de la réalité, toute sensible et fine fût-elle ; il fallait bien plutôt se servir de sa mémoire et de son intellect, comme d’un filtre pour extraire l’essence du monde, avec l’aide d’une autre essence, celle de térébenthine. Et le monde « vrai » que cherchaient à créer ou recréer les symbolistes n’était pas nécessairement le monde visible.

…

…

« Que diable allait-il faire dans cette galère? »

Malgré tout, j’ai des difficultés à saisir ce qui a amené Harrison à peindre La Solitude. Parmi les œuvres de sa main qu’il m’a été donné d’observer, la plupart irradient de lumière et de tons acidulés. Il faut aller chercher quelques nocturnes pour les voir s’assombrir, mais rien d’aussi particulier que La Solitude. Le seul tableau à peu près aussi curieux que La Solitude dans l’oeuvre de Harrison est conservé à la Pennsylvania Academy of the Fine Arts, à Philadelphie. Il ressemble beaucoup à La Solitude, en plus énigmatique si possible. Intitulé Boys bathing (Garçons se baignant), il représente également un étang sombre, pourvu d’une barque vide en arrière-plan. Mais au premier plan se trouvent deux personnages nous tournant le dos, l’un assis, l’autre debout sur le rivage. Sur la rive opposée est érigée une sorte de pilier fiché en pleine lumière, se détachant sur le fond sombre des bois et dont le reflet semble ouvrir une porte à la surface du plan d’eau.

Quant à l’idée de peindre la solitude sous les traits d’un personnage isolé, procédé baptisé « allégorie », elle n’est pas rare du tout à l’époque, c’est même un genre de tarte à la crème fort répandu, notamment chez les symbolistes mais pas uniquement. Paul Sérusier (1864-1927), camarade de Pont-Aven, en a lui aussi peint une exactement à la même époque, 1890-1892, sous les traits d’une jeune Bretonne mélancoliquement assise près d’un chaos rocheux.

Allégories de solitude sans allégresse

D’illustres prédécesseurs ont fait cet exercice avec bonheur : Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), le peintre des réminiscences, a commis une de ces allégories en 1866. Contrairement à celle de Harrison (je n’ai pas trouvé de nom de lieu dans la bibliographie de La Solitude), l’endroit est identifié par le titre : la scène se passe à Vigen, dans le Limousin. J’ignore si le titre est de Corot. Cependant, la représentation est davantage une reconstruction à partir de divers souvenirs, qu’une description précise. Elle est en outre imprégnée d’une mélancolie due à la perte récente d’un ami de longue date, Constant Dutilleux (1807-1865), peintre douaisien. Point commun avec La Solitude de Harrison : une étendue d’eau miroitante occupe une bonne partie du tableau. Mais au second plan, non au premier comme chez Harrison.

Plus tôt encore, en 1845, Thomas Cole (1801-1848), compatriote de Harrison, compose La Croix dans la solitude. Dans le tableau, un chef amérindien se recueille auprès d’une tombe surmontée d’une croix. Diantre, il semble que nos amis artistes ne puissent s’empêcher de lier solitude et mort !

Le format du tableau de Cole est surprenant : le paysage est peint dans une vue circulaire, comme s’il s’était servi d’une lunette d’approche. Les peintures de formats ronds sont nommées des « tondi » (« tondo » au singulier, en italien) et l’un des tondi les plus célèbres au monde est le Tondo Doni (1506-1508) de Michel-Ange (1475-1564), qui représente la Sainte Famille, c’est-à-dire, Jésus-Marie-Joseph. C’est un format qui jouit d’une grande popularité à la Renaissance et qui plonge ses racines dans l’Antiquité romaine. Mais ici, nous avons affaire à un trompe-l’œil ; le rond est peint sur une toile carrée, le paysage circulaire est entouré d’un faux mur : un rond dans un carré, symboles de perfection. Entre son inscription dans la généalogie prestigieuse des tondi et son format « parfait », Cole a mis toutes les chances de son côté pour que son tableau passe à la postérité et que son nom défie la solitude éternelle de l’oubli.

Voyageurs, ermites, etc.

Pour finir, n’oublions pas les divers voyageurs contemplant des mers de nuages et autres aventuriers solitaires du peintre prussien, Caspar David Friedrich (1774-1840). Chez Cole, comme chez Friedrich, les tableaux ouvrent, derrière le personnage, des perspectives gigantesques de paysages sublimes, de ciels immenses, bien loin de la coulisse obscure du tableau de Harrison. Ils soulignent ainsi la petitesse et l’insignifiance de l’être humain face à l’univers et à la puissance divine.

Dans les collections des musées, ces nombreuses allégories de solitude tiennent compagnie à d’éminents représentants de la gent solitaire : je veux parler de la palanquée d’ermites peints au 19e siècle, saints Jérôme et saintes Marie-Madeleine en chapelets, qui peuplent aujourd’hui les galeries où ils se tiennent mutuellement compagnie, ce qui est un comble. En termes de solitudes, il y a de quoi faire au musée, vraiment, je vous assure.

…

…

« Aux sombres héros de l’amer… »

Qu’a donc de si particulier cette Solitude de Harrison pour qu’elle se soit arrimée avec tant de force à mes pupilles, puis à mes pensées ?

Elle a tout d’abord cette pénombre prégnante. Finalement, la lumière semble jaillir, dégorger du fond des eaux, tant on cherche vainement sa source en surface. Et l’on est si puissamment aimanté par cette recherche que l’abîme, exerçant une douce persuasion, semble nous attirer à lui. Impossible de ne pas se demander ce qui se cache sous cette nappe liquide. Impossible de ne pas se rappeler certaines représentations de naïades que, d’ailleurs, les peintres de la fin du 19e siècle aimaient à évoquer ; ils avaient une franche tendance – un peu exaspérante d’ailleurs – à ne représenter les femmes que sous les dehors de saintes ou de sorcières charmeuses. Je pense notamment à la sirène émergeant de L’Abisso verde (L’Abysse vert) de Giulio Aristide Sartorio (1860-1932), un peintre italien.

Naïades et noyades

Il y a aussi une barque dans le tableau de Sartorio mais, peinte en gros plan, elle est coupée par le cadre de manière à nous rapprocher au maximum de la scène dramatique qui se joue sous nos yeux. Un jeune homme, charmé par la créature, glisse de sa barque pour la rejoindre et se noyer auprès d’elle. On peut d’ailleurs deviner un monceau de crânes, sous l’eau, derrière la sirène : l’eau n’est pas aussi opaque que chez Harrison. Le tableau date de la même année que La Solitude – 1893 – et pourrait être la scène précédant ou suivant celle décrite par Harrison : le personnage debout pourrait aussi bien être le jeune pêcheur que la cruelle nymphe qui l’attire à elle. Toute la lumière du tableau semble irradier, dans un halo émeraude, depuis le corps de la tentatrice et l’abysse dont elle émerge. Cette lueur d’une teinte étonnante est, paraît-il, inspirée de la « Grotta verde » (Grotte verte) de l’île de Capri que Sartorio avait visitée auparavant.

…

…

À l’abordage

Chez Harrison, on ne sombre pas. On dérive agréablement sur la surface picturale, jusqu’à rencontrer un nénuphar, puis deux, puis trois ; rapides coups de pinceau qui, ancres de miséricorde, lestent le regard et le forcent à se détacher des eaux pour filer vers le fond du tableau et revenir vers la rive, vers la terre ferme.

Il y a quelque chose de jubilatoire à alterner le léger vertige que procurent les plages colorées qui lessivent la surface de l’étang – comme si cette surface n’était plus horizontale mais aussi verticale que la toile ; une falaise de laquelle chuter, en somme – et ces espèces de prises que forment les nénuphars, prises auxquelles on peut se raccrocher pour ne pas être englouti par le vide. Ce qui, au passage, fait de notre barque un rafiot volant à la rame magique, digne du bateau des pirates, le Jolly Roger, flottant dans les airs dans les aventures de Peter Pan (1904).

Magie, magie !

Je jubile à voir avec quelle économie de moyens Harrison crée l’illusion de l’espace, la perspective, en plaçant ses nénuphars le long d’une ligne diagonale invisible mais tout à fait perceptible. Ce jeu entre de larges zones colorées brossées à la verticale et de petites touches horizontales espiègles me rappelle les tableaux d’Olivier Debré (1920-1999). Pas du tout la même époque, d’accord. Il y a notamment une série peinte en 1974, durant ses soirées à Lysne, en Norvège. Une, notamment, intitulée Lysne noir, largement envahie d’un noir violine, avec, en bas, une zébrure jaune et verte, et comme un essaim de petites taches violettes qui semblent s’en échapper. On ne peut s’empêcher de penser à une aurore boréale. Magique, vous dis-je, comme la rame d’or de Harrison !

…

…

Nu-lle part

Magique aussi, cette figure debout sur sa barque, au milieu de nulle part. La conjugaison entre ce « nulle part » et la figure unique forge la solitude dans ce tableau. Et s’il ne me semble ni triste, ni angoissant, c’est que cette figure, seule, en réalité ne l’est pas. Elle fait corps, de toute sa nudité, de toute son anatomie tranquillement offerte à la lumière, avec ce qui l’entoure, avec ce paysage.

Entre parenthèse, la fin du 19e siècle voit s’imposer des théories de naturisme thérapeutique ou libertaire, par exemple l’héliothérapie. À Berck, on soigne ainsi des tuberculeux ou des rachitiques en les exposant au soleil et à l’air marin sur la plage. D’un point de vue politique, les mouvements naturistes européens de la fin du 19e siècle prônent un retour à la nature, permettant de se libérer de toutes les formes d’autorité ou de tyrannie.

« Elle est retrouvée. Quoi? »

Dans notre tableau, silencieux, paisible, le temps semble arrêté, l’éternité est là. Arthur Rimbaud (1854-1891) dit que c’est « La mer allée avec le soleil » (Poème « L’Éternité » de mai 1872). Ou bien serait-ce avec la lune ?

Une harmonie panthéiste se dégage de ce tout. Tout est magique, tout est divin, tout est humain dans ce tableau. Le grand divorce n’a pas eu lieu, l’âge d’or subsiste, le Paradis n’est pas perdu. Réjouissez-vous car aucune séparation entre humain et nature n’est à déplorer (vaste blague si l’on y songe, car l’époque de Harrison est aussi celle d’une pollution effrénée, qui pousse beaucoup d’artistes, en particulier les symbolistes, à se réfugier dans un monde imaginaire et préservé, nostalgique et mélancolique, loin de la noirceur persistante de l’air et des villes).

L’étang protecteur de La Solitude, bordé de coulisses végétales à l’allure de mangrove rassurante, semble la métaphore d’un ventre maternel empli d’un liquide amniotique aux nuances étranges : serait-ce le ventre de « Mère Nature » ?

…

…

Le silence est d’or

Maintenant que j’y pense, c’est bien joli de parler d’âge d’or, de Paradis, d’unisson entre humain et nature. Mais où se trouvent donc les autres vivants ? D’êtres à poils, à plumes ou à écailles, pas la moindre trace. D’où l’impression de silence et d’immobilité qui se dégage du tableau. Que sont-ils devenus ? Empoisonnés par les poussières industrielles, effarouchés et cachés ou simplement indifférents ? Effacés par l’artiste afin de souligner la solitude du personnage (solitude du premier vivant ou du dernier survivant), de la même manière que l’arrière-plan sombre met en valeur la présence de la barque, de la rame et de l’être humain ?

Assez radical comme parti pris. Radical = moderne. Possible que cette radicalité m’ait scotchée à première vue. Elle contribue à instaurer un calme olympien, à l’opposé d’un climat gentillet de carte postale.

« Ultra moderne solitude »

Personne derrière les coulisses végétales, personne sous la nappe liquide. Seuls, ce personnage et son reflet. En y réfléchissant, je me dis que cette image est très évocatrice. Assez typique de la vision « narcissique » de l’artiste au 19e siècle. Ou de l’humain moderne qui peine encore à comprendre qu’il n’est qu’une partie du règne du vivant dont l’ensemble est précieux. Et moi, et moi, et moi… Une vision qui imprègne encore aujourd’hui notre conception de ce qu’est un artiste. Solitaire. Solitaire ET visionnaire, évidemment. Et maudit si possible. Encore mieux si malheureux. Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi : cette conception doit beaucoup au romantisme. En réalité, peu d’artistes sont si solitaires que cela : l’émulation entre pairs est souvent un moteur puissant pour la création.

Quoi qu’il en soit, comme le personnage est de dos, il s’efface lui aussi d’une certaine manière : nous ne croisons pas ses yeux, il nous est facile d’oublier qu’un ou une « autre » habite ce tableau, nous pouvons aisément nous glisser dans cette enveloppe corporelle, comme cela est sans doute aisé pour l’artiste lui-même, qui nous prête ainsi ses yeux, sa perception. Paradoxalement, nous pouvons nous croire seuls malgré la présence du personnage. Parce que nous ne faisons qu’un.

…

…

Black mirror

Petit détail amusant concernant cette idée du « miroir » d’eau sombre et de la vision de dos : à la fin du 18e siècle, en Grande-Bretagne, un outil a conquis le monde des peintres et dessinateurs de paysages, professionnels comme amateurs. Il s’agissait d’un « miroir noir », aussi appelé « miroir de Claude » ou « miroir de Claude Lorrain ». Cet outil devait aider à cadrer le paysage observé, à en identifier les éléments les plus importants et les contrastes lumineux. Il était supposé permettre de réaliser des œuvres du niveau de LA référence suprême pour les peintres de paysages britanniques de l’époque, le français Claude Gellée dit Le Lorrain (1600-1682). Teinté de noir, le miroir accentuait les traits et les accents lumineux. Et, dernière coïncidence : on dessinait en regardant l’outil qui reflétait la vue à laquelle on tournait le dos. Exactement le stratagème qui a permis à Persée de tuer Méduse.

« Sur l’écran noir… »

Bien entendu, lorsque j’évoque ce « black mirror », cela fait songer à bien autre chose aujourd’hui : une célébrissime série télévisée éponyme dont le titre évoque les écrans omniprésents dans notre quotidien, dans la sphère intime comme publique, qui reflètent notre image, avec justesse ou en la manipulant, et en retour nous métamorphosent. Ils exercent sur nous une fascination assez incompréhensible, dès le plus jeune âge, un peu comme la surface absorbante de l’étang peint par Harrison.

Dans son œuvre peint, l’artiste semble avoir privilégié des motifs qui, comme les écrans, plongent les humains dans un état proche de l’hypnose : les reflets, les vagues… Goût développé très tôt, lorsqu’il travaillait pour le « Coast and Geodetic Survey » ? Il en résulte que ses tableaux ont souvent une dimension magnétique, envoûtante, agréable ; c’est assez sensible dans The Wave (La Vague, 1885).

…

…

Le hic de Narcisse

Toutes ces surfaces aqueuses et réfléchissantes ont le don de nous plonger très facilement dans un état de conscience différent : là sans être là. C’est une observation que les humains ont fait de bonne heure et que l’auteur romain, Ovide (43 avant J.-C.-17 ou 18 après J.-C), a magnifiquement relatée dans ses Métamorphoses, via les mésaventures de Narcisse, jeune homme amoureux de son image. Cet amour impossible pour un reflet inatteignable le met à mort : incapable d’abandonner la vision de son reflet dans une source, oublieux du boire et du manger, il meurt de consomption. C’est assez ironique, mais vivre d’amour et d’eau fraîche n’a pas l’air de lui avoir réussi.

De nombreux artistes ont été inspirés par cette histoire. Je ne résiste pas à l’envie d’évoquer l’extraordinaire Narciso (Narcisse, 1597-1599) de Caravage (1571-1610), d’autant que le jeune Narcisse se mire dans une surface parfaitement obscure que n’aurait pas dédaignée Harrison : grand « inventeur » du clair-obscur en peinture, Caravage a ouvert la voie à des générations de peintres.

« De l’autre côté du miroir »

Narcisse cherche à s’enlacer lui-même et, ce faisant, trouble la surface de l’eau, à son grand désespoir. Franchir la barrière de sa propre image n’est pas donné à tout le monde, sauf dans certains états de conscience… Le rêve est une première solution qui a fait ses preuves chez l’écrivain Lewis Caroll (1832-1898) : Alice (celle du pays des merveilles) s’en sort très bien dans Through the Looking-Glass, and What Alice Found There (De l’autre côté du miroir, et ce qu’Alice y trouva).

Nouvelle addition à la liste des détails divertissants : Lewis Caroll eut l’idée de ce récit durant une promenade en barque en 1862, au cours de laquelle les enfants en la compagnie desquels il se trouvait lui demandèrent d’inventer une histoire.

…

…

Une question de vie ou de mort

Il serait peut-être temps d’en parler, de cette barque ! Justement, j’allais vous dire qu’une autre manière de traverser le miroir, cette fois définitivement, est de mourir. Ce que fera ce pauvre Narcisse. Eh bien ! pour se rendre dans l’au-delà, il faut une barque. C’est en tout cas ce que pensaient les Anciens. Plusieurs mythes issus de diverses civilisations sont assez d’accord sur la question, je ne m’aviserai pas de les contredire.

Ainsi, chez les Égyptiens, les divinités apprécient le nautisme, ce qui n’est guère étonnant dans une contrée dont le salut est dû au fleuve Nil. Parmi l’Invincible Armada affrétée par ces immortels, se détache la « barque solaire » dans laquelle Rê accomplit son voyage perpétuel : jour-nuit-jour-nuit…Vie-Mort. Pas besoin de vous faire un dessin, vous comprenez pourquoi des barques sont représentées, via peintures ou maquettes, dans les tombeaux ? Entre temps, l’assurance vie a été inventée mais je n’ai pas la certitude absolue que cela fonctionne aussi bien en termes d’éternité.

Chez les Grecs et les Romains : même histoire, ou presque. Pas de Nil mais une série de fleuves mythiques à traverser, pour quitter le monde des vivants et rejoindre le monde des morts : le Styx, l’Achéron, le Léthé, le Phlégéthon et le Cocyte. Les barques qui vous permettent de traverser sans vous noyer (mais n’êtes-vous pas déjà morts ?) sont conduites par des nochers, rustres avares aux noms peu engageants, comme Charon ou Phlégyas.

Arches, nefs, nacelles, drakkars et compagnie

Ce ne sont que quelques exemples parmi d’autres, on retrouve souvent le motif de la barque dans les mythes et religions expliquant naissance et mort, origine et fin du monde. Je pense à l’Arche de Noé dans l’Ancien Testament. Je songe aussi au berceau-panier de Moïse, dans lequel sa mère l’abandonne, pour lui sauver la vie, en le posant sur les eaux, flottant jusqu’à être trouvé et sauvé par la fille de Pharaon. D’ailleurs, en Occident, les berceaux ont souvent une forme de petit bateau, de « nacelle » dans laquelle le petit enfant retrouve sans doute le balancement intra-utérin.

Dans le Nouveau Testament, la barque est celle des apôtres, pauvres pêcheurs sauvés par le Christ lors d’une tempête sur le lac de Génésareth. Chez les Chrétiens, la barque symbolise peu à peu l’Église qui sauve du péché et de tous les autres dangers. On parle d’ailleurs de « nef » lorsqu’on évoque les parties d’une église qui se trouvent entre l’entrée et le transept, or le mot « nef » signifie originellement « navire ».

Chez les Dogons, au Mali, le motif de la barque appartient au mythe originel expliquant la genèse-même du peuple dogon : elle est envoyée par le dieu Amma pour que les ancêtres des Dogons naviguent vers la terre et s’y installent. Si l’on remonte plein nord, pensons aux bateaux-tombes que retrouvent régulièrement les archéologues en Scandinavie, en Russie, en Ukraine ou encore dans les Îles Britanniques, et dans lesquels de puissants personnages se faisaient ensevelir.

Enfin, je ne peux m’empêcher d’évoquer les personnages du Roi Pêcheur et d’Elaine d’Astolat dans les légendes arthuriennes du Moyen Âge. Le premier, tout en pêchant à longueur de journée, protège et surveille le Graal ; la seconde se meurt d’un amour à sens unique pour le chevalier Lancelot, et son corps, placé dans une barque, finit par rejoindre l’être aimé, poussé sur la Tamise jusqu’à Camelot.

…

…

Débarquer au Louvre

C’est assez pour expliquer pourquoi ce motif de barque, dans le tableau de Harrison, m’a tout de suite frappée. Il draine un univers mythologique, fabuleux. Loin des bateaux impressionnistes « bas de plafond », il rappelle instantanément aux historiens de l’art des tableaux célèbres (et appartenant au musée du Louvre) comme L’Hiver ou Le Déluge (1660-1664) du peintre français Nicolas Poussin (1594-1665) où l’humanité entière se noie dans des eaux brunes et tumultueuses, tandis que Noé sauve laborieusement sa famille.

Ou bien encore Dante et Virgile aux enfers, dit aussi La Barque de Dante (1822) d’Eugène Delacroix (1798-1863), vision cauchemardesque dépeignant les écrivains respectivement italien et romain, Dante Alighieri (1265-1321) et Virgile (70 avant J.-C.-19 avant J.-C.), en route vers la ville infernale de Dité, dans une barque que les damnés tentent désespérément de rallier, ainsi que le conte Dante dans sa Divine Comédie.

« Une île »

Et comment ne pas faire allusion aux diverses versions de Die Toteninsel (l’Île des morts, 1880-1886) du peintre suisse Arnold Böcklin (1827-1901) ? Quelques années avant que Harrison ne peigne sa Solitude et plus d’un siècle avant que Peter Doig ne s’en mêle, Böcklin peint cette île isolée, couverte de ruines titanesques et de cyprès, vers laquelle s’achemine une barque mystérieuse, menée par un rameur, et sur laquelle un personnage drapé d’un linceul blanc nous tourne le dos.

…

…

Insula

L’île semble être une métaphore de la solitude par excellence : coupée du continent, encerclée d’eau, c’est une monade, une sorte d’unité primordiale autosuffisante. Étymologiquement, « île » et « isolé » proviennent du même mot : « insula« . Le personnage de Harrison, seul sur sa barque avec laquelle il fait corps, me semble une sorte d’île, lui aussi. Un poète et prédicateur anglais, un insulaire donc, a écrit une des plus belles phrases que je connaisse à ce sujet :

“Aucun homme n’est une île, un tout, complet en soi ; tout homme est un fragment du continent, une partie de l’ensemble ; si la mer emporte une motte de terre, l’Europe en est amoindrie, comme si les flots avaient emporté un promontoire, le manoir de tes amis ou le tien ; la mort de tout homme me diminue, parce que j’appartiens au genre humain ; aussi n’envoie jamais demander pour qui sonne le glas : c’est pour toi qu’il sonne.”

Il s’agit du poète et prédicateur John Donne (1571-1631) et de ses Devotions upon Emergent Occasions, and severall steps in my Sicknes (Dévotions en temps de crise) datant de 1624.

Presqu’une île

À quoi l’écrivain israélien Amos Oz (1939-2018) semble répondre, dans Comment guérir un fanatique (Gallimard, 2006) : « Aucun homme, aucune femme n’est une île, mais chacun d’entre nous est une presqu’île, une partie rattachée au continent, l’autre tournée vers l’océan. Une partie est reliée à la famille, aux amis, à une culture, une tradition, un pays, une nation, un sexe, une langue, etc., l’autre veut rester seule, face à la mer. Nous devrions avoir le droit d’être des presqu’îles. Tout système politique et social qui tend à nous changer en une île darwinienne et le reste de l’humanité en un ennemi ou un rival est une monstruosité. Mais, en même temps, tout système politique, social et idéologique qui cherche à nous transformer en simple molécule du continent n’en est pas moins monstrueux. La condition de la presqu’île est semblable à la condition humaine tout entière. »

…

…

Îles Hybrides

Le personnage de Harrison, espèce d’hybride prolongeant une barque, est-il une île ? Peut-il devenir une presqu’île ? Ou encore une chimère, « à la fois homme et dauphin », qui fait « corps avec le bateau » ? C’est ainsi que le poète géographe Élysée Reclus (1830-1905) décrit, dans Histoire d’un ruisseau (1869), les rameurs de son époque, époque où l’usage des barques pour le sport ou la plaisance, est très en vogue.

Migrants

Il serait parfois heureux que les humains puissent se métamorphoser en dauphins, comme nous le rappelle de nombreuses œuvres d’art contemporain qui s’emparent elles aussi du motif de la barque. Cette-fois-ci pour faire émerger, par synecdoque, les corps des migrants que les côtes européennes repoussent bien souvent. Le tableau 2016 de Maggi Hambling (britannique, née en 1945) ou l’installation Road to exile (La Route de l’exil, 2008) de l’artiste camerounais Barthélémy Toguo (né en 1967) en sont quelques exemples parmi d’autres.

Mouvantes métaphores

Moins tragiques, d’autres artistes contemporains voient dans les barques des motifs de liberté, physique ou mentale, de mouvement libéré de la pesanteur, ce que traduit en douceur la Barque (2007) de plumes de la Française Isa Barbier (née en 1945). Chiharu Shiota (née en 1972), artiste japonaise, utilise des barques grandeur nature comme métaphore de la vie humaine, de sa destinée, de ses questionnements, de ses émotions.

Ses embarcations sont prises dans des réseaux gigantesques de fils textiles évoquant le fil de la vie que les Parques déroulent et coupent sans grand scrupule. J’ai vu et traversé son installation The Key in the hand, à la Biennale d’art contemporain de Venise en 2015. Je ne risque pas d’oublier le pavillon japonais dont elle avait totalement investi l’espace de grandes barques vénitiennes suspendues dans les airs par une fragile résille de fils rouges dans laquelle étaient prises des centaines de petites clefs. Clefs de nos rêves et de nos souvenirs, se balançant dans une lumière teintée par le rouge de la toile d’araignée dense et anarchique qui la traversait…

…

…

« Sogni d’amor… »

Oui, parfois la barque peut emmener, non vers la mort et une solitude subie mais vers l’amour ou le bonheur, voire les deux. En 1717, le peintre français Antoine Watteau (1684-1721) en esquisse une dans son Pèlerinage à l’île de Cythère. On ne sait si les amoureux qu’il représente alors embarquent ou débarquent de l’île de l’amour mais force est de constater que tous semblent baigner dans l’allégresse. Il en est de même dans Le Rêve du bonheur (1819) de Constance Mayer (1774-1821) où un jeune couple étendu sur une barque conduite par l’Amour et la Fortune vogue sur le fleuve de la vie. La vie de Constance devait malheureusement se terminer tragiquement, sur un chagrin d’amour et par un suicide.

Loin de l’idée d’un long fleuve tranquille.

La promenade amoureuse en barque est un poncif au moins depuis les Temps modernes, si ce n’est depuis le Moyen Âge, et ce jusqu’à nos jours où il est parfois légèrement écorné et parodié, à vrai dire, notamment par la filmographie contemporaine qui comporte des scènes d’anthologie en barque, au premier chef desquels le populaire et moqueur Journal de Bridget Jones !

Embarquer pour la bohème

Tout comme l’on peut associer l’image d’une île à celle d’une personne humaine, la barque peut tour à tour figurer notre destin ou nous représenter nous, les êtres humains. La métaphore est courante au 19e siècle ; l’écrivain français Charles-Augustin Sainte-Beuve (1752-1869) affirme plaintivement que « nous sommes de pauvres esquifs qui ramons sur la mer sans fin » (1869, Pensées). Et un poète symboliste belge, Charles Van Lerberghe (1861-1907) se compare, lui, à une « barque sans port » dans un poème intitulé À la dérive (1887).

Plus tard, la métaphore nautique dépasse la seule personne humaine : à Paris, la cité d’artistes qui voit se succéder ou se croiser Paul Gauguin, Pablo Picasso (1881-1973), Amedeo Modigliani (1884-1920) ou encore le Douanier Rousseau (1844-1910) est baptisée le « Bateau-lavoir » en raison de son architecture. Une sorte d’arche de la bohème où le premier artiste s’installe en 1892, juste un an avant que Harrison ne peigne La Solitude, et où les artistes traversent années de galère et jours d’abondance.

…

…

Mener les muses en bateau

N’en déplaise aux augustes poètes que je viens de citer, j’aimerais finir, par un saut de puce dans le temps et une note d’espoir, sur un projet muséal chimérique qui vient de gagner un concours international de design fin 2020 : l’objectif était de proposer des idées de musées agissant sur le réchauffement climatique. Le projet Weathering With Us (L’Érosion avec nous) a été conçu par deux architectes basés à Singapour, Isabella Ong et Tan Wen Jun.

Selon les mots des auteurs, leur musée est « une gigantesque barque flottante située à l’endroit où l’équateur croise le premier méridien à la latitude 0 et à la longitude 0 – qui prend la forme d’un mandala de sable fait d’olivine, un matériau qui retire naturellement le dioxyde de carbone de l’atmosphère et le redépose sous forme de carbone au niveau des squelettes des animaux marins et des coquillages dans l’océan ».

Si les humains ne sont pas des îles, les musées, eux, pourraient devenir des barques transformant leur environnement dans leur sillage…

…

…

Merci à Marie Gérard qui a réalisé la photo en tête de cet article.

Glossaire

Âge d’or : moment mythique de l’humanité décrit comme étant celui de la paix et de l’abondance dans une nature généreuse.

Apôtre : nom des douze disciples choisis par Jésus (Simon Pierre, André, Jacques fils de Zébédée, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas l’Iscariote) ou des premiers messagers de l’Évangile.

Arrimer : fixer solidement le chargement d’un navire.

Clair-obscur : effet consistant à moduler la lumière sur un fond d’ombre, suggérant ainsi le relief, la profondeur et créant des effets de mise en scène dans les peintures, dessins et gravures.

Coast an Geodetic Survey : agence du gouvernement fédéral des États-Unis.

Consomption : amaigrissement et dépérissement progressifs dans certaines maladies.

École de Pont-Aven : groupement d’artistes de la moitié du 19e siècle qui peignaient régulièrement à Pont-Aven, petit bourg breton. Cette école artistique se détache d’une représentation formelle de la nature en mettant en avant, entre autre, la couleur par de grands aplats cernés de noir.

Dessiller : ouvrir les yeux de quelqu’un

Éponyme : qui tire son nom de (ici l’objet black mirror, c’est-à-dire les écrans.)

Escadre : groupement de bateaux.

Génésareth : aussi appelé lac de Tibériade, lac situé au nord-est d’Israël.

Godiller : faire avancer une embarcation avec un aviron.

Gorgone : personnage effrayant de la mythologie grecque ayant, entre autres, des serpents en guise de chevelure.

Gott ist tot ! : citation de Friedrich Nietzsche. Cette phrase apparaît pour la première fois sous sa plume dans Le Gai Savoir.

Graal : objet merveilleux à la recherche duquel se lancent les chevaliers des légendes arthuriennes.

Impressionnisme : tendance artistique et un mouvement apparus en France dans le dernier quart du 19e siècle. Il s’exprime le plus souvent dans des peintures de paysages et des scènes de la vie moderne, portant l’accent sur les effets de lumière et d’atmosphères éphémères.

Inféoder : subordonner.

Légendes arthuriennes : ensemble de textes écrits au Moyen Âge autour du roi Arthur, de son entourage et de la quête du Graal.

Le Journal de Bridget Jones : comédie romantique réalisée par Sharon Maguire en 2001, d’après le livre éponyme d’Helen Fielding (1996).

Libertaire : partisan de la liberté absolue.

Loch : lac de forme allongée en Écosse.

Magnétite : minéral de couleur sombre aux propriété magnétiques (il a notamment servi pour la fabrication de boussoles.)

Matrice : utérus

Métaphysique : ce mot peut avoir diverses significations, je l’emploie ici pour désigner des réalités qui seraient au-delà de ce qui est perceptible par les cinq sens.

Monade : chose parfaite, indépendante de ce qui l’entoure, sans sous-partie.

Nocher : pilote d’un navire ou d’une barque.

Oeuvre : employé au masculin, le mot « oeuvre » signifie l’ensemble des productions d’un artiste, et parfois l’ensemble de ses travaux produits par le biais d’une technique, par exemple : l’oeuvre peint de Harrison.

Panthéiste : forme de la sensibilité qui voit Dieu manifesté dans toute la nature.

Parques : déesses des enfers qui filent et coupent le fil des vies humaines dans la mythologie romaine.

Persée : héros de la mythologie grecque qui tua la Gorgone Méduse.

Peter Pan : personnage créé par l’auteur écossais James Matthew Barrie(1860-1937), apparu pour la première fois dans le roman The Little White Bird (Le Petit Oiseau Blanc) en 1902, puis dans la pièce du même nom qui sera publiée en roman en 1911.

Prusse : ancien État européen formé en 1701 et intégré en 1871 à l’Empire allemand.

Romantisme : mouvement artistique qui, à partir de la fin du 18e siècle, mit en avant les sentiments et l’imagination.

Rê : dieu solaire de l’Égypte antique représenté notamment avec un corps humain et une tête de faucon.

Symbolisme : mouvement artistique de la fin du 19e siècle.

Synecdoque : figure de style qui consiste à nommer une partie pour évoquer un tout (« voile » pour « navire » par exemple).

Temps modernes : période historique qui débute à la fin du Moyen Âge et se termine à la Révolution française (1789). Dans le domaine de l’art, en revanche, on parle d’art moderne pour l’art de la première moitié du 20e siècle, période durant laquelle les artistes remettent en question les définitions jusqu’ici habituelles de l’art en Occident (figuration, perspective, harmonie, etc.) D’une manière générale, on utilise aujourd’hui le terme « moderne » comme synonyme de « novateur ».

Tolet : tige en bois ou en métal, fixée sur le bord d’une barque, servant à faire tenir la rame en place.

Transept : dans une église au plan en croix latine, partie transversale qui sépare le chœur de la nef et forme les bras de la croix.

Bibliographie – Sitographie pour naviguer plus loin

Sur le naturisme au 19e siècle

https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2003_num_74_1_2128

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02463119/document

Sur la barque au 19e siècle

https://www.cairn.info/revue-communications-2010-1-page-81.htm

Sur les représentations de barques en Galerie du temps

https://www.louvrelens.fr/mon-louvre-lens/la-vie-nest-pas-un-long-fleuve-tranquille/

Sur la pollution au 19e siècle

Sur le miroir noir

https://collections.vam.ac.uk/item/O78676/claude-glass-unknown/

Sur Narcisse

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2014-1-page-16.htm

Sur la solitude

Le livre O solitude de Catherine Millot (Gallimard, 2013) dont la couverture est ornée de la photo d’une … île !

Sur le poète Charles Van Lerberghe

https://journals.openedition.org/textyles/2289#ftn17

Sur le musée-barque du futur

https://www.museumsforclimateaction.org/#finalists

Et si d’aventure vous aviez soif d’un peu de musique, vous pourriez partir à la recherche de la chanson O solitude, my sweetest choice du compositeur anglais Henry Purcell (1659-1695), de La Solitude de l’autrice-compositrice-interprète Barbara (1930-1997) et de Une Barque sur l’océan du compositeur français Maurice Ravel (1875-1937), l’une des cinq pièces pour piano formant l’ensemble qu’il intitula Miroirs…