Nombre de nos visiteurs nous demandent si nous exposons des « originaux ». Cette question, qui semble naturelle, est pourtant relativement récente et est sans doute liée au développement des musées et du marché de l’art. La copie, la réinterprétation, la modification d’œuvres d’art est pourtant une pratique courante, ce dès l’Antiquité. Des auteurs comme Pausanias (écrivain grec du 2e siècle) ne semblent d’ailleurs pas faire la distinction entre « copie », « imitation » et « représentation ». Nous serions ainsi bien en peine de connaître l’art grec si les Romains n’avaient pas massivement copié leurs œuvres, parfois par milliers.

Voyons donc quelques unes des œuvres présentes en Galerie du Temps où la main de l’artiste ne semble pas avoir mis le pied.

Notre premier exemple n’est pas une copie à proprement parler.

Paros (île des Cyclades), Grèce

Jeune homme nu (couros) : statue provenant du sanctuaire d’Asclépios, dieu de la Médecine

Vers 540 avant J.-C., marbre, Paris, musée du Louvre

Photo © RMN-GP (musée du Louvre) / Daniel Lebée et Carine Deambrosis

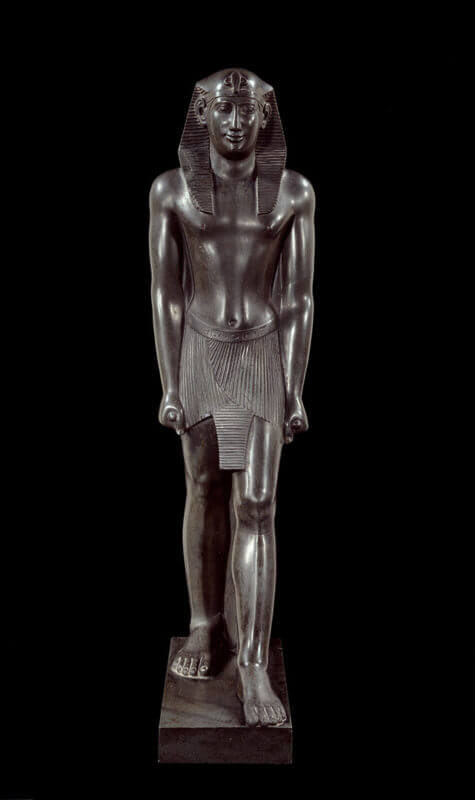

Le Couros des Cyclades est la représentation d’un jeune homme, datant de l’époque archaïque, offert probablement à un temple d’Asclepios (dieu de la médecine). C’est une statue votive, représentant la fine fleur de la jeunesse noble qui honore le dieu.

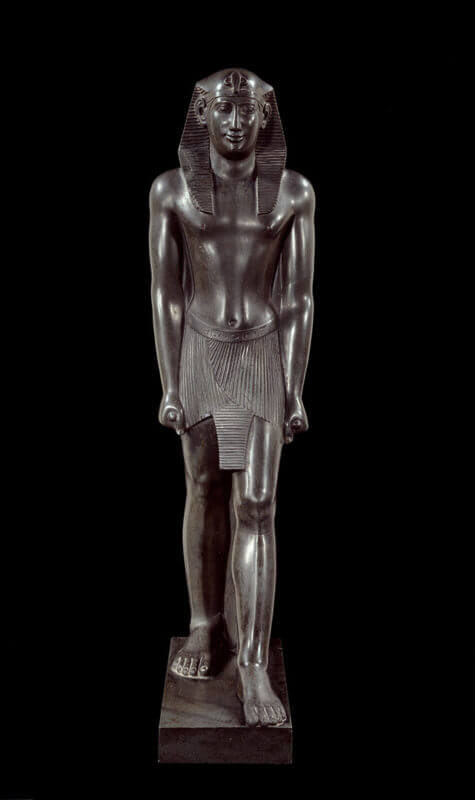

Il suffit cependant de tourner la tête pour constater les grandes similitudes avec le portrait du pharaon saïte Psammétique II : posture raide, bras proches du corps, poings serrés, jambe gauche tendue vers l’avant.

Égypte

Le pharaon Psammétique II (595-589 avant J.-C.)

Vers 590 avant J.-C., pierre

Paris, musée du Louvre

Photo © RMN-GP (musée du Louvre) / Georges Poncet

On sait qu’à cette époque, l’Égypte se voit contrainte d’ouvrir son commerce aux étrangers. C’est ainsi que des marchands grecs fondent la colonie de Naucratès dans le delta du Nil et font alors découvrir massivement l’art égyptien à leurs compatriotes, bouleversant l’art grec, qui bascule en quelques décennies du style géométrique encore visible, près du Couros dans la Galerie du temps, sur le Cratère funéraire du Dipylon au style archaïsant de notre Couros. Si l’on regarde bien, les deux partagent encore la forme triangulaire des bustes des personnages.

Dipylon (Athènes), Grèce

Vase (cratère) funéraire : scène de l’exposition du mort (prothésis)

Vers 730 avant J.-C., argile, Paris, musée du Louvre

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle

Pour les artistes grecs, cependant, il ne s’agit pas de copier l’art égyptien : ici le personnage est entièrement nu, ne présente pas le pilier dorsal si présent en Égypte, pas plus qu’il n’est un portrait. Ici, on adapte un modèle à ses propres besoins.

En revanche, la sculpture qui se trouve juste derrière est, elle, bel et bien une copie.

Le Discophore fait partie de ces sculptures grecques pillées à la suite de la conquête romaine, et dont on a réalisé des copies (3 connues à ce jour).

On pense qu’il s’agit ici d’une copie en marbre (2e siècle) d’un original de Naucydès (sculpteur du 4e siècle av. J.-C.) en bronze aujourd’hui perdu (peut-être recyclé dès l’Antiquité). L’indice est dans la subtilité de la pose du personnage : le lanceur de disque prend appui sur sa jambe droite, prêt à faire son lancer. Il a donc fallu positionner un contrepoids à l’arrière gauche de la statue. Ici c’est un tronc d’arbre. Sachant que les Grecs maîtrisaient la fonte à la cire perdue, on peut imaginer, pour l’original, une statue creuse où il suffisait de rajouter du plomb dans la jambe gauche afin de réaliser un contrepoids invisible, chose impossible ici.

Il ne faut cependant pas dénoncer le goût massif des Romains pour la copie d’œuvres grecques. Sans cela, nous serions bien en peine, non seulement de connaître la sculpture grecque, mais aussi la peinture grecque, dont aucun original ne nous est parvenu, mais dont on connaît des copies sous forme de mosaïques.

Autre avantage enfin de ces copies, elles permettent de restituer les parties manquantes sur certaines d’entre elles.

D’autres œuvres, enfin sont plus problématiques.

Rome ?, Italie

Marc Aurèle, empereur romain (161-180 après J.-C.)

Vers 160 après J.-C.

Marbre

Paris, musée du Louvre

Photo © RMN-GP (musée du Louvre) / Philippe Fuzeau

Pour la statue de Marc-Aurèle (121-180), le doute plane toujours : sa cuirasse serait d’époque flavienne (69-96), le portrait une copie moderne (16e siècle ?) de celui du musée du Capitole (175) à Rome. Le bras droit, la main gauche, le glaive, une partie du tronc et le pied gauche seraient également modernes. Le tout appartenant autrefois à la collection de la famille Borghese, une des plus prestigieuses d’Europe au 17e siècle.

Quant à notre Diane « à la biche », elle est la copie du 18e siècle de la copie romaine en marbre du 2e siècle de la Diane de Léocharès en bronze du 4e siècle av. J.-C. (aujourd’hui perdue). Une copie d’une copie, donc, dont on ne connait pas l’origine, pas même sa date d’exécution.

France, d’après une sculpture antique attribuée à Léocharès (actif à Athènes vers 360-320 avant J.-C.)

Vers 1700-1800

Diane, déesse romaine de la chasse, accompagnée d’une biche

Bronze, musée du Louvre

Photo © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Olivier Ouadah

Faisons quelques pas en arrière pour aller voir Isabelle de Requesens.

D’après ce que nous savons de ce tableau et du fonctionnement des ateliers florentins au début du 16e siècle, il est admis que Raphaël ne s’est pas rendu à Naples pour réaliser les croquis d’Isabelle ; il aurait confié cette tâche à son principal disciple, Giulio Romano. De plus une partie des experts s’accorde pour n’attribuer à Raphaël que la réalisation du visage et des mains d’Isabelle (le reste étant délégué aux apprentis de l’atelier), et l’autre partie des experts estime qu’il n’y a pas mis la main du tout, mais qu’il s’agirait là de l’œuvre de Giulio Romano.

Raffaello Santi ou Sanzio, dit Raphaël

Urbino (Italie), 1483 – Rome (Italie), 1520

Giulio Pippi, dit Giulio Romano

Rome (Italie), vers 1490 – Mantoue (Italie), 1546

Portrait de Dona Isabel de Requesens, vice-reine de Naples (1509-1522)

Vers 1518

Bois transposé sur toile, musée du Louvre

Photo © RMN-GD (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

D’autre part, il existe un autre exemplaire de ce tableau à la Galleria Doria Pamphilj de Rome, figurant le portrait de Jeanne/Isabelle ? d’Aragon, et d’une qualité nettement inférieure, sur lequel Raphaël n’a, là, très probablement pas œuvré du tout. C’est cependant un bon exemple de répartition des tâches « quasi industrielle » et de production en série pour différents commanditaires au sein des ateliers florentins du 16e siècle.

Dès lors, comment définir l’œuvre du Louvre ? Certains historiens de l’art, très prudents en la matière, se contentent alors de parler de tableau « de l’atelier de ».

Un autre exemple en la matière est le portrait du compositeur Cherubini réalisé par Jean-Auguste-Dominique Ingres en 1840, où le travail de son collaborateur est tellement visible que son nom figure sur le cartel : celui-ci a sans doute utilisé trop de siccatif dans sa peinture à l’huile lorsqu’il a réalisé la muse Terpsichore. Les craquelures dues au séchage sont telles que l’on voit clairement où s’arrête le travail du maître et où commence celui de l’assistant.

Enfin, la question touche également le domaine de la céramique.

Le plat iranien au lion du 17e siècle met en évidence la vivacité des échanges commerciaux entre le Moyen-Orient et le monde chinois. En effet, grâce à l’analyse des matériaux employés, nous savons que l’oxyde d’étain utilisé pour réaliser le fond blanc provient d’Asie du sud-est, probablement de Birmanie, quant à l’oxyde de cobalt utilisé pour le bleu, il était produit en Iran et en Arabie, et exporté jusqu’en Chine (où l’on parle de « bleu d’Arabie ») pour réaliser les porcelaines bleues et blanches.

Iran

Plat

Vers 1600-1700

Céramique à pâte siliceuse et décor peint sous glaçure

Paris, musée du Louvre

Photo © RMN-GP (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

Il faut aussi savoir que ces porcelaines bleues et blanches correspondaient principalement à un goût et une demande du marché islamique, et qu’elles étaient donc essentiellement produites pour l’exportation.

Tout comme les Européens par la suite, les Iraniens ignoraient le procédé de fabrication de la porcelaine à partir de kaolin. Mais ils maîtrisaient en revanche la production de céramiques à glaçure blanche et à pâte siliceuse depuis au moins le 9 siècle. Cela leur a donc permis de réaliser cette imitation de porcelaine chinoise, allant jusqu’à imiter le style du lion (un faciès que l’on retrouve encore aujourd’hui sur les sculptures de lions-gardiens), les grues sur le contour, et même les petits nuages en forme de spirale, typiques de l’art chinois.

À partir de ce constat, on peut alors se demander s’il s’agit d’une simple imitation ou d’une contrefaçon volontaire permettant de proposer des produits similaires aux porcelaines chinoises à moindre coût.

Dans tous les cas, cette démarche leur a permis de perfectionner la fabrication de pièces à pâte siliceuse, un procédé encore très largement utilisé aujourd’hui pour la fabrication de vaisselle courante.

On voit donc avec ces quelques exemples que la notion d’original est très floue, et qu’elle semble n’avoir que très peu intéressé les artistes, maîtres comme anonymes. Même la contrefaçon, aujourd’hui punie par la loi dans la majorité des pays, n’avait pas beaucoup de sens par le passé, où l’on semble s’être, alors, plus intéressé à l’œuvre en elle-même qu’à l’œuvre en tant que réalisation d’un artiste en particulier.